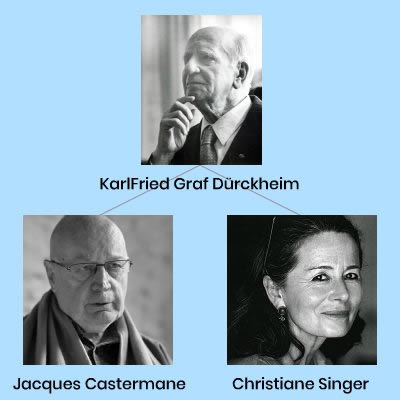

Karl Friedrich Graf Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin (1896-1988) a connu une enfance dorée. Jeune adulte, après l'expérience terrifiante de la Première guerre mondiale, il a fait des études de philosophie et de psychologie. Il s'est intéressé autant à la mystique rhénane qu'au bouddhisme et au taoïsme.

En 1937, le pouvoir nazi l'éloigne en lui confiant une mission culturelle au Japon où il découvre avec émerveillement la culture zen (méditation assise, cérémonie du thé, tir à l'arc) de « l'intuition comme la voie d'accès directe à la vérité ».

De retour en Allemagne en 1947, il fonde à Rütte, en Forêt-Noire, un centre de retraites de « thérapie initiatique » qui compose méditation, travail du corps (lâcher le « corps que l'on a » au profit du « corps que l'on est »), psychologie des profondeurs et expression artistique. « Une voie d'expérience et d'exercice de l'être » qu'il a proposé à ses hôtes retraitants pendant les trente-cinq ans dernières années de sa vie.