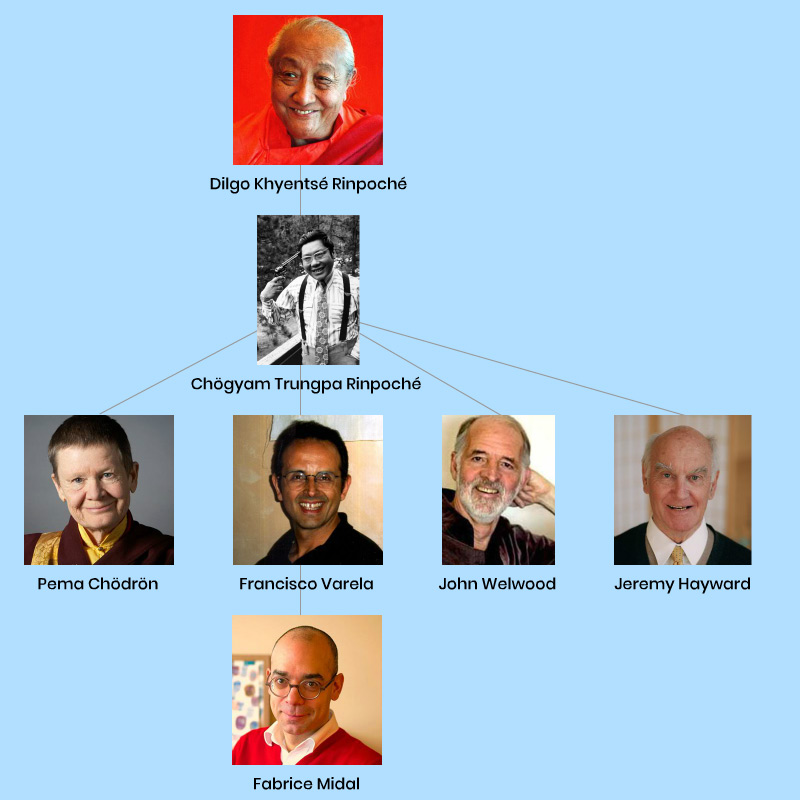

Fabrice Midal (né en 1967) est philosophe et éditeur chez Belfond, où il dirige la collection L'esprit d’ouverture.

Pendant ses études, il a été initié à la méditation par Francisco Varela, puis a étudié avec divers maîtres tibétains. En 2006, il a fondé l’École occidentale de méditation.

Fabrice Midal est profondément dans la lignée de Chögyam Trungpa en ce que comme lui il repense la transmission de la pratique de la méditation d'une manière qui réponde aux difficultés qui sont celles de notre société. L'ambition de l’École occidentale de méditation est la construction d'un bouddhisme d’Occident.

Le génie propre de Fabrice Midal est sa formidable capacité, dans ses enseignements, à tisser des liens entre le cœur de la tradition bouddhique et les joyaux de notre culture occidentale. Le sous-titre de l’École occidentale de méditation – Poésie, philosophie, présence – traduit bien cette proximité de fait entre le poète authentique, le penseur conséquent et le maître de méditation véritable. Car tous parlent, au-delà des époques et des aires culturelles, de notre humanité.