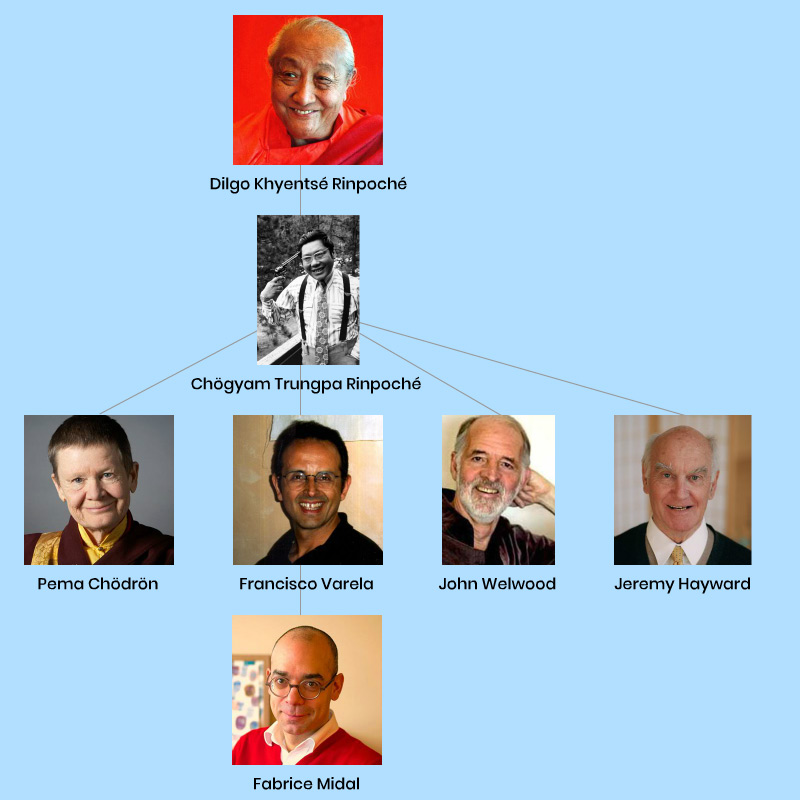

Chögyam Trungpa (1939-1987) fut l'un des maîtres majeurs responsables de l'introduction du bouddhisme en Occident.

Reconnu bébé comme réincarnation d'un maître, il reçut toute sa jeunesse au Tibet une formation traditionnelle dans la lignée Kagyu. En 1959, contraint à fuir la répression chinoise, il traversa l'Himalaya pour rejoindre l'Inde.

En 1963, il partit en Angleterre étudier la culture occidentale à l'université d'Oxford. En 1967, il fonda en Écosse son premier centre de méditation. Au cours d'une retraite, il eut l'intuition que le principal obstacle à la transmission du bouddhisme en Occident est que les gens l'approchent dans une attitude consumériste qu'il qualifia de « matérialisme spirituel ». En 1968, il renonça à ses vœux monastiques et abandonna la robe safran qui en est le signe.

En 1970, il se maria, puis partit aux Étas-Unis. Il y fonda plusieurs centres de méditation – le plus important étant l'université Naropa à Boulder, Colorado – dans lesquels il donna des enseignements en abondance.

S'appuyant sur une connaissance approfondie des deux cultures, le génie de Chögyam Trungpa est d'avoir inventé une transmission du bouddhisme à la fois fidèle à l'essence de la tradition tibétaine, tout en étant débarrassée de son folklore et formulée dans des termes adaptés à la sensibilité occidentale. Chögyam Trungpa a notamment développé un enseignement Shambhala, laïque, sorte de voie chevaleresque qui vise à renouer avec la bonté primordiale présente en chacun de nous.

La vision de Chögyam Trungpa était vaste. Dans les centres qu'il a fondés, à côté de la méditation on trouve d'autres pratiques venant plutôt du zen japonais (ikebana, cérémonie du thé, tir à l'arc), et l'on s'intéresse à la psychothérapie et aux pratiques artistiques. Le titre de l'un de ses nombreux ouvrages, Folle sagesse, pointe bien la hardiesse des intuitions de ce maître génial totalement affranchi des conventions.

Au premier contact, beaucoup trouvent ses ouvrages difficiles d'accès. On peut penser que cela tient au fait que la plupart de ces livres sont en fait des retranscriptions puis traductions de causeries qu'il a données. Mais la véritable raison tient à la façon qu'avait Chögyam Trungpa, en toute situation, de faire en sorte de « retirer le tapis de dessous les pieds » pour à la faveur de la désorientation, provoquer une expérience libre des préconceptions.