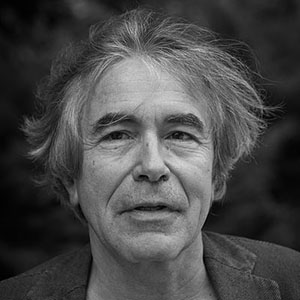

François Jullien (né en 1951) est philosophe, helléniste et sinologue. Pour mieux sonder l'impensé de notre langue, donc de notre pensée, fondées sur celles de l'Antiquité grecque et latine, il s'est d'emblée placé le plus au-dehors qui soit, en Chine, travaillant principalement à partir des classiques taoïstes et confucianistes.

Depuis une dizaine d'années, l'œuvre de François Jullien est entrée dans une seconde période qui, de livre en livre, développe une philosophie du vivre en résistance à la sous-littérature du développement personnel.