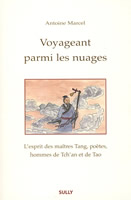

Antoine Marcel (né en 1949) est un fin connaisseur des cultures asiatiques, notamment le taoïsme chinois et les bouddhismes chan chinois et zen japonais. S'il a reçu le zen de Jacques Brosse, il y a aussi chez lui la filiation de cœur et d’esprit avec le beat-zen : Jack Kérouac et surtout Gary Snyder ; mais aussi le méditant-poète Kenneth White.

Après avoir beaucoup voyagé, créé des bonsaï ainsi que des jardins d'influence extrême-orientale, il est désormais retiré au creux boisé de quelque vallon du Massif central où vivant en ermite-lettré, il s'adonne à l’étude, la méditation, la marche et l'écriture, tout en « portant de l'eau et coupant du bois ».

Il ne semble pas y avoir de photo publique d'Antoine Marcel. Un signe parmi d'autres de quelqu'un qui pratiquerait authentiquement « effacer les traces » ?