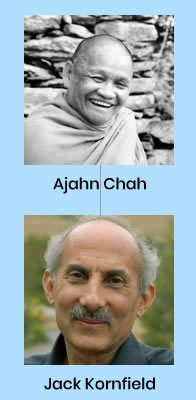

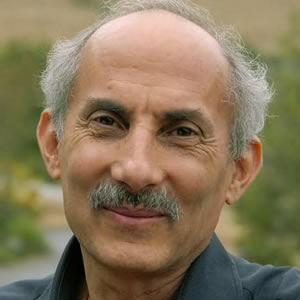

Jack Kornfield (né en 1945) est américain. Après un doctorat de psychologie clinique en 1967, il est parti vivre plusieurs années au sein de divers communautés pour y recevoir les enseignements Theravāda des moines de la forêt en Birmanie, en Inde et en Thaïlande, où il a été ordonné moine par son maître Ajahn Chah.

De retour aux États-Unis en 1972, il a créé en 1974 avec Sharon Salzberg et Joseph Goldstein dans le Massachusetts l'Insight Meditation Society pour y transmettre la méditation. Il a ensuite fondé en 1981, en Californie, le Vipassana Spirit Rock Center où il enseigne toujours. Il est co-fondateur avec Tara Brach du Awareness Training Institute qui transmet des pratiques de pleine présence et de compassion et certifie des instructeurs.