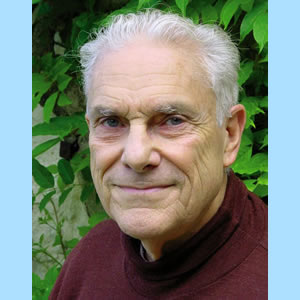

Jean-Pierre Schnetzler (1929-2009) était psychiatre et psychanalyste jungien.

Méditant bouddhiste, il a été à l'origine de la création de deux centres de bouddhisme tibétain Kagyu : Karma Migyur Ling à Montchardon (Isère) et Karma Ling dans l'ancienne chartreuse de Saint-Hugon à Arvillard (Savoie). Jean-Pierre Schnetzler a également beaucoup œuvré à des rencontres œcuméniques entre bouddhistes et chrétiens.

![Couverture de [corps - âme - esprit] par un bouddhiste](/sites/default/files/COUVERTURES/corpsAmeEsprit.jpg)